KETIK, SURABAYA – Rasanya masih segar dalam ingatan dan kenanganku, kala aku ikut serta sebagai pemanggul batu untuk candi kemerdekaan Indonesia. Aku ikut serta pula membelinya dengan darah, keringat dan air mata yang tiada kunjung hentinya... (Pranoto Reksosamodra)

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat dihindari. Pepatah itu barangkali tepat untuk menggambarkan nasib Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra. Jenderal bintang dua itu nyaris menjadi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat pada saat momen paling dramatis dan paling genting dalam sejarah militer di republik ini.

Namun kesempatan emas itu tak ia ambil. Bisa jadi karena sosoknya yang terlalu 'lugu'. Atau juga karena terlalu taat pada perintah 'pimpinan'. Dan setelah itu, nasibnya terlempar jatuh ke jurang penderitaan hingga puluhan tahun.

Tak hanya Pranoto. Penderitaan tak terperi, termasuk juga stigma, harus dirasakan anak dan istri tercinta Pranoto hingga akhir hayatnya. Stigma sebagai 'anak dan turunan PKI' juga melekat di sebagian besar keluarga Pranoto, meski mereka sebenarnya tak terlibat dan tak tahu apa-apa.

Ironisnya, penderitaan itu diterima Pranoto dari negara tanpa melalui proses persidangan sama sekali. Negara saat itu 'menghukum' sang jenderal dengan penjara 15 tahun, tanpa sekalipun ia diberi kesempatan membela diri di muka persidangan.

Kisah hidup Pranoto itu diungkap dalam buku autobiografi berjudul “Catatan Jenderal Pranoto Reksosamodra: Dari RTM Boedi Oetomo Sampai Nirbaya”. Buku yang disunting Imelda Bachtiar itu ditulis saat sang jenderal masih meringkuk di penjara pada tahun 1969 – 1972. Catatan yang ditulis tangan itu baru bisa diterbitkan pada tahun 2014, beberapa tahun setelah rezim Orde Baru runtuh, dan 22 tahun setelah Pranoto wafat.

Sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam dalam pengantar buku ini menyebut, negara 'berutang' kepada Pranoto karena telah mencabut segala hak-haknya sebagai prajurit dan memenjarakannya belasan tahun tanpa proses pengadilan. Selama 15 tahun dipenjara, sang jenderal juga tidak pernah sekalipun diperiksa secara resmi.

“Seyogianya presiden memberikan rehabilitasi kepada Mayjen Pranoto Reksosamodra di samping kompensasi gaji yang tidak pernah dibayar selama belasan tahun oleh TNI AD. Dia dilemparkan dari puncak karier militernya dan dicampakkan sebagai pesakitan politik yang tidak jelas kesalahannya. Nama baik Pranoto Reksosamodra perlu dipulihkan,” ujar Asvi dalam pengantar buku tersebut.

Kawan Lama Soeharto yang Disayang Soekarno

Sebagaimana lazimnya perwira militer pada masa awal berdirinya republik ini, Pranoto Reksosamodra juga merupakan pejuang kemerdekaan saat perang fisik 1945 – 1950. Pranoto yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 16 April 1923, nyaris menjadi seorang pendidik setelah menyelesaikan pendidikan menengah sekolah guru Muhammadiyah tahun 1943.

Namun, beberapa bulan setelah lulus sekolah guru, Jepang datang ke nusantara dan mengusir Belanda. Saudara tua Asia ini mengiming-imingi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dengan syarat membantunya memenangkan Perang Dunia II. Jepang lantas membentuk organ militer Pembela Tanah Air (PETA) yang kelak alumninya menjadi salah satu unsur pembentuk TNI.

Banyak pemuda Tanah Air yang tertarik masuk, salah satunya adalah Pranoto Reksosamodra. Sejak tahun 1943 ia masuk pendidikan calon perwira di Magelang dan Bogor.

Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejumlah alumnus PETA dipanggil, termasuk Pranoto Reksosamodra yang langsung diangkat menjadi komandan Batalion di Bantul, dengan mayor.

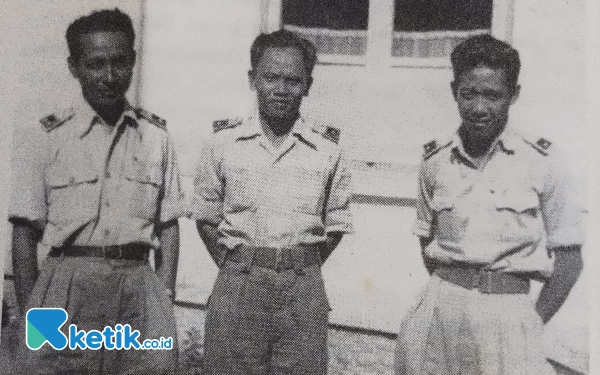

Pranoto satu angkatan dengan Soeharto yang juga menjadi komandan di Yogyakarta. Keduanya sama-sama terlibat dalam berbagai pertempuran menghadapi Belanda yang hendak ingin kembali menjajah Indonesia. Termasuk Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang menjadi momentum penting untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di mata dunia. Namun semasa Orde Baru, nama Soeharto lebih ditonjolkan dalam serangan itu. Dalam buku itu, Pranoto yang masih berada di dalam sel, memberikan perspektif yang berbeda, dari sudut pandang pelaku langsung.

Setelah Belanda mengakui kemerdekaan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, karir militer Pranoto dan Soeharto sama-sama terus menanjak hingga sama-sama menjadi jenderal bintang satu dan dua. Namun pertautan paling penting di antara keduanya terjadi pada tahun 1959.

Saat itu, Kolonel Pranoto yang baru pulang dari operasi penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, diangkat menjadi Panglima Tentara Teritorium (saat ini setara dengan Pangdam) IV Diponegoro, Jawa Tengah. Ia diangkat menggantikan kawan lamanya, Kolonel Soeharto. Pada masa jabatan itu pula, terjadi insiden yang merusak hubungan perkawanan antara Soeharto dan Pranoto.

Kala itu, terjadi desas-desus dugaan korupsi yang terjadi di Kodam Diponegoro pada saat dipimpin Kolonel Soeharto. Audit pun dilakukan oleh tim khusus dari Mabes TNI AD. Sebagai pemimpin tertinggi di Kodam Diponegoro, Kolonel Pranoto mengaku hanya memfasilitasi audit atau pemeriksaan khusus tersebut. Namun hal itu ditafsirkan berbeda oleh Soeharto.

Kolonel Soeharto menganggap, Kolonel Pranoto lah yang membongkar dan melaporkan dugaan korupsinya itu ke Mabes TNI AD. Ketegangan dua perwira itu terus memanas hingga didengar petinggi TNI AD. Letnan Jenderal Gatot Soebroto yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) atau tertinggi kedua di TNI AD, akhirnya turun tangan untuk mendamaikan Pranoto dan Soeharto.

Pada suatu hari di tahun 1961, kedua kolonel itu dipertemukan oleh Letjen Gatot Soebroto. Mediasi dengan pendekatan gaya Jawa dilakukan, karena ketiganya sama-sama berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

“Demi Allah, bukan aku yang membuat laporan itu. Aku juga tidak menuduh siapa-siapa,” ujar Kolonel Pranoto, untuk membantah tuduhan sebagai pihak yang membongkar dugaan korupsi Kolonel Soeharto.

Namun Soeharto tetap bergeming dan menuduh Pranoto.“Aku merasa dipermalukan dan dicoreng oleh perbuatannya (Pranoto),” ujar Soeharto yang tetap menuduh Pranoto.

Gatot Soebroto yang dikenal sebagai perwira yang keras dan tegas, lalu memarahi kedua juniornya itu.

“Kalian seperti anak kecil saja. D ihadapanku, jangan bertengkar. Ayo bersalaman,” hardik Gatot dalam bahasa Jawa, kepada Soeharto dan Pranoto. Kedua kolonel itu pun terpaksa bersalaman dan pertemuan ketiganya pun berakhir.

Buntut kasus dugaan korupsi itu, karir Soeharto sempat macet dan 'disekolahkan'. Namun ia tetap beruntung, karena pimpinan TNI AD saat itu tidak sampai memproses hukum kasus ini. Bahkan setelahnya, karir Soeharto justru menanjak hingga menjadi jenderal bintang dua atau mayjen.

Yang tidak diduga oleh Pranoto, Soeharto rupanya masih menyimpan dendam atas kasus di Kodam Diponegoro. Sejumlah sejarawan dan analis militer menduga, kasus di Jawa Tengah menjadi penyebab hancurnya karir Pranoto pasca 1965, meski sebenarnya ia tak terlibat dalam kudeta gagal itu.

Ditunjuk Sukarno, Dicegah Soeharto

Pasca penculikan jenderal dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, terjadi kekosongan kekuasaan di tubuh TNI Angkatan Darat. Sebanyak 6 jenderal yang memegang posisi strategis, hilang dan ditemukan gugur di lubang buaya. Posisi tertinggi tentu saja Jenderal Ahmad Yani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad, saat ini bernama KSAD).

Dalam kondisi genting di tengah gejolak masyarakat, Presiden Soekarno harus segera menunjuk pejabat sementara atau caretaker Menpangad. Terdapat setidaknya empat jenderal bintang dua yang menjadi opsi. Mereka adalah Moersjid, Basuki Rachmat, Soeharto dan Pranoto Reksosamodra.

Pilihan akhirnya dijatuhkan kepada Pranoto. Menurut Harold Crouch –sebagaimana dikutip dari Asvi Warman Adam- pilihan itu diambil Soekarno karena sosok Pranoto yang dianggap bisa diterima oleh semua faksi di militer. Pranoto juga dianggap sebagai sosok yang sangat dipercaya oleh Sukarno –kriteria utama yang dibutuhkan presiden di saat genting pasca upaya pemberontakan.

1 Oktober 1965, beberapa jam setelah tersiar kabar penculikan enam jenderal elite TNI AD, Presiden Soekarno mengumumkan penunjukan Pranoto Reksosamodra sebagai caretaker Menteri Panglima TNI Angkatan Darat (Menpangad). Ia akan menggantikan Jenderal Ahmad Yani sebagai pemimpin tertinggi TNI AD, yang saat itu baru saja diculik 'prajurit liar'.

Dalam siaran yang juga diumumkan di RRI itu, Pranoto diminta untuk segera menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Perintah itu juga disampaikan melalui sepucuk surat dari Bung Karno yang dikirim kepada Pranoto melalui ajudan presiden, Kolonel KKO Bambang Widjanarko.

Surat itu sampai sekitar pukul 12:00 WIB pada 1Oktober 1965. “Bapak pertjaja penuh kepadamu,” tulis Soekarno yang menyiratkan kepercayaan kepada Pranoto Reksosamodra.

Sayangnya, Pranoto tidak segera menjalankan perintah itu. Ia melapor terlebih dulu kepada kawan lamanya, Mayjen Soeharto, yang sama-sama berbintang dua, namun memiliki jabatan lebih strategis daripada Pranoto.

“Aku sudah terlanjur masuk dalam hubungan komando taktis di bawah Mayjen Soeharto seperti yang telah kulakukan setelah rapat pagi itu,” tulis Pranoto memberikan alasan tidak segera menghadap Presiden Soekarno.

Sebagai Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto saat itu memang menjadi pemimpin tertinggi di TNI AD setelah 6 jenderal elite di culik segerombolan prajurit yang ternyata bagian dari Tjakrabirawa. Soeharto yang mendapat laporan dari Mayjen Pranoto Reksosamodra, tidak memberikan izin kepada koleganya itu untuk menghadap Soekarno.

Andai Pranoto mengabaikan Soeharto untuk menghadap segera kepada Presiden Soekarno, dialah yang akan menjadi pemimpin tertinggi di TNI AD dalam kondisi genting tersebut. Namun jalan sejarah sudah ditetapkan.

Beberapa minggu berselang, Presiden Sukarno akhirnya menunjuk Mayjen Soeharto sebagai caretaker Menpangad. Tak hanya itu, melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang masih kontoversial hingga kini, Soeharto juga menjadi Panglima Komanda Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkomkamtib), suatu jabatan yang kewenangannya saat itu bisa melebih presiden.

Nasib berbeda menimpa Pranoto Reksosamodra. Pada 19 Oktober 1965, ia dicopot dari jabatannya untuk kesalahan yang tidak jelas. Lalu pada 16 Februari 1966, ia mulai ditahan untuk perbuatan yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Pranoto akhirnya bebas pada 9 Juni 1992, seiring derasnya tekanan dari dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia dalam penanganan Narapidana/Tahanan Politik (Napol/Tapol). (bersambung)