KETIK, SURABAYA – Di platform media sosial X sedang ramai perbincangan mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) sering berperilaku hedon dengan melakukan flexing kemewahan di sosial media.

Dalam bukunya yang berjudul “Social Media and Strategic Communication Attitudes and Perceptions among College Students,” BK Lewis mengungkapkan bahwa media sosial merupakan istilah yang mengacu pada teknologi digital.

Media sosial memungkinkan setiap orang untuk saling terhubung, berinteraksi, hingga mengirimkan pesan.

Ketidakbijakan dalam penggunaan teknologi juga media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah perilaku flexing.

Flexing identik dengan perilaku pamer atau menyombongkan diri, yang menurut Australian Institute of Professional Counsellors adalah “melebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu.” Individu yang gemar pamer disebabkan karena kepercayaannya akan harta dan pencapaian yang akan membuat orang lain terkesan.

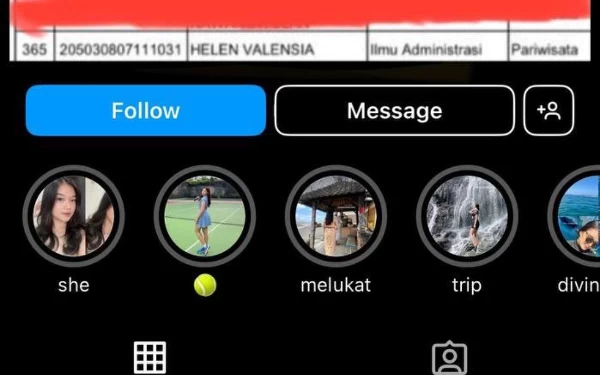

Belakangan ini, viral di media sosial, kedapatan mahasiswa yang memamerkan kekayaan di akun media sosialnya, padahal ia adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Penerima KIPK yang dinilai netizen hedonisme dan flexing kekayaan. (Foto: Instagram @brawijayakorup)

Penerima KIPK yang dinilai netizen hedonisme dan flexing kekayaan. (Foto: Instagram @brawijayakorup)

Fenomena itu memicu perbincangan panas di kalangan netizen. Banyak yang mempertanyakan kelayakan mahasiswa tersebut sebagai penerima bantuan biaya KIP-K.

Menanggapi fenomena tersebut, Dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Unair, Muhammad Noor Fakhruzzaman, S.Kom., M.Sc. angkat bicara. Menurutnya, algoritma media sosial dapat memicu persepsi yang timpang terhadap suatu isu.

“Terlepas dari peruntukan KIP-K, flexing di media sosial, khususnya yang menampilkan foto-foto mewah di Instagram, marak terjadi. Hal tersebut dikarenakan budaya media sosial yang menekankan pada engagement, mendorong pengguna untuk selalu berusaha meningkatkan interaksi tersebut,” jelas dosen yang akrab disapa Ruzza, Senin, (6/5/2024).

Selain memicu pengguna untuk terus meningkatkan interaksi di media sosial, penyalahgunaan media sosial untuk flexing juga mendorong untuk mencari ‘dopamine rush’ atau sensasi senang dari adanya pengakuan orang lain.

“Teori 'uses and gratifications' dalam komunikasi massa menjelaskan bahwa, pengguna Instagram memanfaatkan platform tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tidak terkecuali berupa pengakuan dari orang lain dan dalam konteks influencer adalah motivasi finansial,” ucap Dosen Teknologi Sains Data (TSD) tersebut.

Terciptanya Budaya Baru

Ruzza menuturkan, dalam beberapa kasus, media sosial mampu menciptakan budaya baru. Hal itu sejalan dengan penelitian Rasika dkk yang menunjukkan bahwa pada era digital yang erat dengan teknologi dan media sosial, mengekspresikan diri, berbagi pengalaman, dan membangun identitas diri menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Penelitian Rasika dkk juga mengungkapkan bahwa subkultur yang terbentuk berdasar identitas daring dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada individu di dalam dan luar komunitas tersebut.

“Sehingga, penting untuk membatasi paparan media sosial dan sering bersosialisasi tanpa melibatkan media internet. Menurut saya, hal tersebut bisa mendefinisikan ulang arti dari bersosialisasi, tanpa harus berorientasi pada metrik engagement seperti like, follow, dan subscribe,” urai Ruzza. (*)